Die alte Düsseldorfer Tonhalle

Wer in Düsseldorf heute von der Tonhalle spricht, denkt zuerst an den vom Sternenhimmel bedachten Konzertsaal der ehemaligen Rheinhalle im Ehrenhof. Nur die Tonhallenstraße, eine kurze Querstraße der Schadowstraße, ein nur mit etwas Mühe zu entdeckender Gedenkstein, eingelassen in eine Warenhausfassade, und eine einsame Säule des Portals im Malkastenpark erinnern heute an ihre Vorgängerin, an die alte Tonhalle.

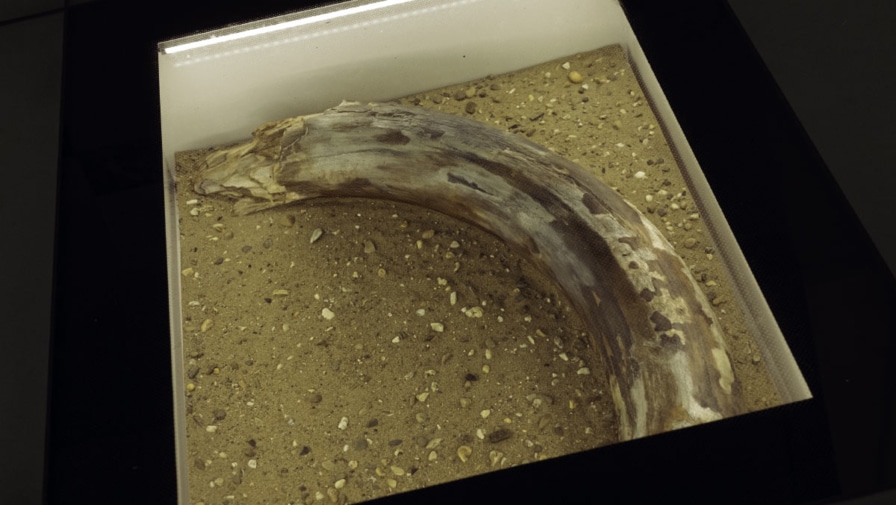

Düsseldorf kann sich mit Stolz auf eine lange musikalische Tradition berufen. Dabei musste man das beschauliche Residenzstädtchen vor zweihundert Jahren noch durch das Flinger Tor verlassen, um an Resten der Stadtbefestigung vorbei am Flinger Steinweg – der heutigen Schadowstraße – »Jansens Gartenlokal« zu erreichen. Später hieß dieses Ausflugsziel »Beckers Garten« und was so nach bierseligem Schunkeln klingt, führte 1818 zur Gründung der »Niederrheinischen Musikfeste« und des angesehenen Städtischen Musikvereins. Im hölzernen Gartensaal, wirkten hier sodann Musikdirektoren mit höchst glanzvollen Namen, von denen Johann August Burgmüller, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann nur wenige sind. Das oft aus beinahe 1.000 Musikliebhabern bestehende Publikum bezeichnete den Konzertsaal, den auch der 1848 gegründete Künstlerverein »Malkasten« für seine Maskenfeste nutzte, schon damals als »Tonhalle«.

1850 übernahm die Hofkonditorei Geisler das Gartenlokal, das 1863 ins Eigentum der Stadt Düsseldorf wechselte.

Angesichts der Beliebheit der muskalischen Veranstaltungen im eigenen Konzertsaal leistete sich die Stadt Düsseldorf im Jahr 1864 als zweite deutsche Stadt nach Aachen ein eigenes Orchester. Von dieser Zeit an hieß der die Veranstaltungsstätte auch offiziell »Tonhalle« und wurde nach und nach um- und weiter ausgebaut.

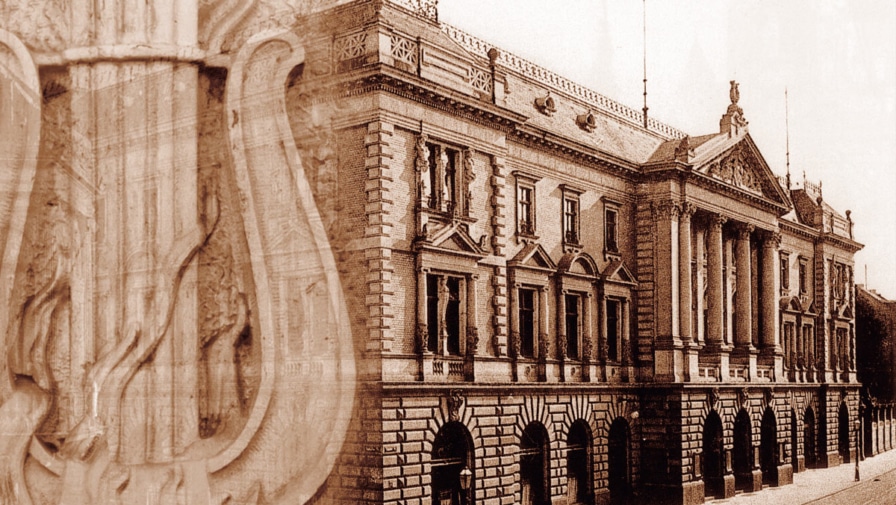

Nach langen Diskussionen im Stadtrat folgte in den Jahren 1880 bis 1892 der Neubau im Stil der Neo-Renaissance. Die Tonhalle erhielt einen reich verzierten Kaisersaal mit 3.000 Plätzen, einen Rittersaal mit ungefähr 1.000 Plätzen, weitere Gesellschaftsräume und ein großes Kellergewölbe. In der damaligen Werbung wurde die Tonhalle nun als »größtes und vornehmstes Restaurations- und Konzert-Etablissement Westdeutschlands« bezeichnet. Und um die Ursprünge nicht zu vergessen, wartete ein »prachtvoller Konzertgarten« auf die Besucher. Damit war diese frühe »multifunktionale Event-Location« ihren meisten Nachfolgern heutiger Zeit an Vielfalt ganz sicher überlegen.

Der mit zwei Galerien ausgestattete Kaisersaal, einer der größten Konzertsäle seiner Zeit, wies erstaunlicherweise eine hervorragende Akustik auf. So ist es nicht verwunderlich, dass kurz nach ihrer Uraufführung in München, ausgerechnet hier im Jahr 1912 die oft als »Symphonie der Tausend« bezeichnete 8. Symphonie Gustav Mahlers aufgeführt wurde.

Der Zweite Weltkrieg bedeutete das Ende der alten Tonhalle. 1942 bei einem Bombenangriff beschädigt, wurde sie in einer Bombennacht des Jahres 1943 vollständig zerstört, das nun heimatlos gewordene Orchester 1944 aufgelöst und die Musiker in kriegswichtige Betriebe zwangsversetzt. Nach Ende des Krieges verkaufte die Stadt das Gelände an einen Warenhauskonzern und überließ das wieder auflebende Musikleben zahlreichen Provisorien. Dazu gehörte das Opernhaus, der damalige Schumann-Saal und die ebenfalls durch Bombenangriffe beschädigte, notdürftig reparierte Rheinhalle. Niemand konnte ahnen, dass aus diesem ehemaligen Planetarium am Rhein einmal die so prächtige heutige Tonhalle mit ihrem Sternenhimmel werden sollte.